群馬県醸衆会

群馬県酒造組合や県とは全くの別組織である「群馬県醸衆会(じょうしゅうかい)」

群馬県内の酒蔵の蔵元だけでなく、杜氏や蔵人もメンバーに入っている正に酒造りの技術を共に学び、切磋琢磨していこうという集団、組織です。

全国新酒鑑評会に向けて

群馬県醸衆会が、毎年この時期に開催しているのが「吟醸酒品質研究会」

毎年、春に酒類総合研究所が主催している「全国新酒鑑評会」があります。

日本酒の醸造技術向上を目的としたものですが、そこで認められて「金賞」「入賞」を受賞することが高い技術力のある酒蔵であることの評価につながります。

全国新酒鑑評会に、どのお酒を出品するのが一番良いか、各蔵ギリギリまで悩む中で、出品酒を決定する直前に開催されるのが「吟醸酒品質研究会」になります。

全国から多数の出品、参加

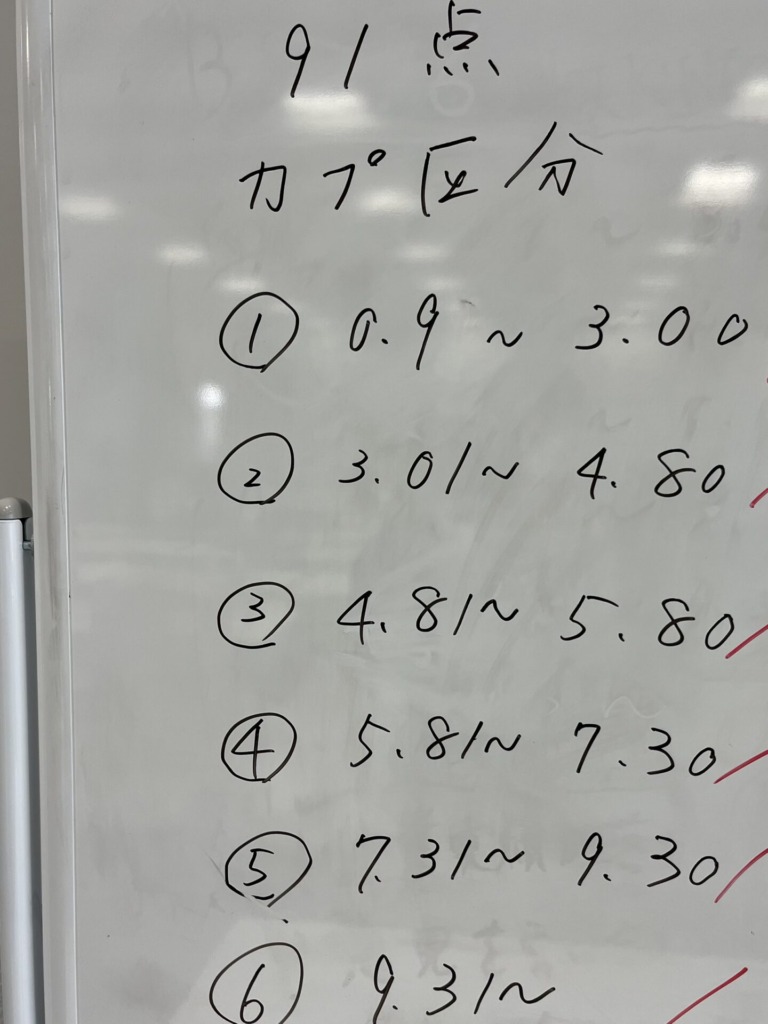

審査方法も、カプロン酸エチルの数値順に並べて審査するなど、全国新酒鑑評会と同じスタイルで行います。

出品酒決定直前の機会ということで、群馬県の酒蔵だけでなく、全国各地から出品エントリーされています。

県外は東北から九州まで。

中には大手清酒メーカーの名前も。

今年は約40の酒蔵から、約90点がエントリーされていました。

群馬県の酒蔵にとっても、群馬県外の酒蔵の傾向なども知ることができるため、とても有益な機会となっています。

自分の蔵の中で話し合いを重ねて出品酒としての優劣を付け、先に行われた「群馬県清酒品評会」では、群馬県内で、そのような出品酒が並んだ中で、自蔵の酒がどのように評価されるのか。

そして、今回は、全国の出品酒が並んだ状況で、どのような評価を受けるのか。

僅かながら少しずつ揺れ動くトレンド、自分の蔵の中での評価、群馬県内の酒が集まった中での評価、そして、全国新酒鑑評会で競い、金賞を取るためには、他県や全国の酒が集まった中での評価は?

群馬県清酒品評会では、審査を行う3月時点で優れているものが評価され、1蔵あたり出品できる酒は4本(種類)までとなっているのに対し、全国新酒鑑評会は、審査が行われる5月の時点でベストな酒を選ばなければならず、かつ、1蔵が出品できる酒は1本(種類)となっています。

そのお酒、出品酒を決めるのは、3月末が期限。

この段階で、審査が行われる5月時点で最高の状態になっていると思われるお酒を出したい!

そのための他流試合であり、これまで県内外で審査を行ってきた専門家の審査員の皆さんからコメントやアドバイスを得られる貴重な機会なのです。

今年の酒造りの状況

今年は例年に比べて米が硬く溶けない傾向があった中で、どのように仕上げるのか、各蔵の技術力が試された年となりました。

過去に同じように溶けなかった時に、どう対処したのか、良かった対処法は?、その時に感じた改善策は?

日々の酒造りにおける対話の中で、国や県などの専門家からのアドバイス、他の酒蔵で行われている参考になる酒造りの手法も自蔵のものに吸収しながら、今年の酒造りに取り組まれたことと思います。

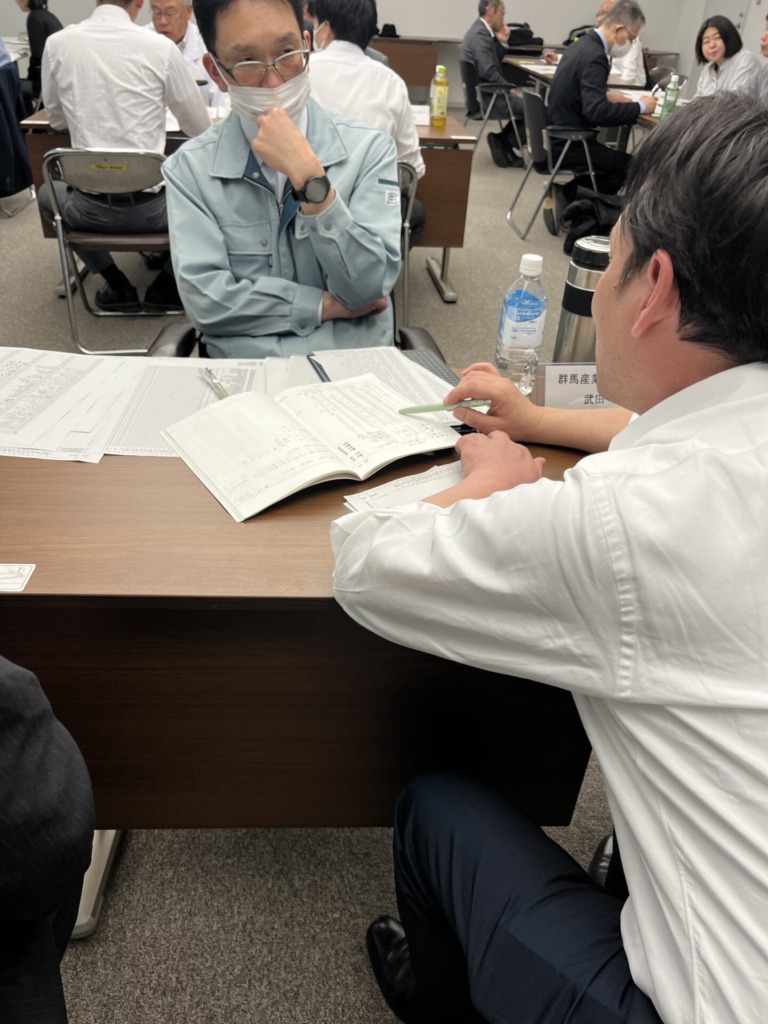

審査が終了し、結果が公表された後は、各審査員に個別に意見をもらえる機会が用意され、評価について詳しく話を伺います。

どういう評価からの採点だったのか、同点のこの2点は、それぞれ、どう評価したか、など、細かい話を伺うのです。

皆さん、各審査員から話を伺いたくて、後ろで順番待ちをして限られた時間で多くのアドバイスを得ようとされていました。

ただ、出品のためだけの会では決してない

群馬県醸衆会の現会長、島岡酒造の島岡さんに御了解いただき、特別に、アドバイスの場に同席させていただきました!

話の内容は、最初はもちろん、どの酒を出品しようか、自分達の判断と審査員の評価を擦り合わせ、参考になる意見をいただいていました。

その後で、今回の造りの工程を見てもらって、アドバイスを求め、今後の参考にしようというやり取りが行われていました。

この研究会は、ただ「今年、金賞を受賞しよう」という目的のためだけではなく、「今後も、酒質を向上していこう」という絶えることのない酒造りの技術者としての研鑽の場になっていることを感じた同席となりました。

結果を見届けましょう!

5月には全国新酒鑑評会の結果が発表となります。

その際は、また情報発信させていただきます。YouTubeも。

ドキドキしますね。

ちなみに一昨年も取材させていただいていまして、その時に感じたことをブログで発信していました。

同じような内容かもしれませんが、良かったら…

コメント